María

Helena

María Helena Bravo

Schnaibel nació en el año 1907 en Buenos Aires, Capital

Federal. Vivió hasta 1931 en el poblado de Vicente López.

Hija de Norberto Bravo y María Elena Schnaibel, ambos argentinos,

madre hija de alemanes.

Tuvo una única hermana llamada Haydée.

Vivía con su padre y su madrastra. El que ponía las reglas

era el padre, la madrastra los cuidaba y atendía.

En 1927 le comunicó

al padre el deseo de casarse con Horacio Quiroga. El padre opinaba que

era viejo y viudo, por eso se opuso al matrimonio.

Ambos, padre y madrastra, se pusieron de acuerdo para enviarla a Montevideo,

a la casa de sus primos, para que se le aclararan las ideas.

A pesar de que se le presentó un pretendiente en Montevideo,

joven y estudiante de Derecho, María Helena seguía pensando

en Horacio.

Allí, en Montevideo recibió una caja de cartón

con un montón de hojas de cartas, sobres y al fondo la dirección

que ella conocía muy bien: Urquiza 1350.

Desde ese momento se inició una correspondencia que duró

con interrupciones por diez años.

Al único periodista que le enseñó las cartas fue

a Alberto Perrone.

Nunca entregó las cartas a nadie. Las conservó atadas

con una cinta azul y perfumadas con flores de lavanda.

Ella decía que no quería exponerlas a la curiosidad morbosa

de los investigadores y de los críticos como lo habían

hecho sus amigos con la correspondencia recibida una vez que Horacio

falleció y su fama se propago rápidamente.

Consideraba dichas cartas un nudo íntimo de su historia de amor.

María Helena fue ignorada y criticada.

La consideraron una mujer con falta de comprensión hacia su esposo:

Horacio Quiroga.

Nadie reconocía su abnegada labor como esposa. Subrayaban su

frivolidad.

Todos hacían notar sus desentendimientos finales pero no consideraban

que si ella no se hubiese vuelto antes de Bs. As., él se hubiese

dejado morir en San Ignacio.

María Helena Bravo fue todo para él: le dio alegría

en su último período de vida, tuvieron una hija, aceptó

su manera de ser, lo acompañó a la selva y aprendió

a poner anestesia para calmar los dolores provocados por el cáncer.

María Helena quedó

viuda con una hija muy pequeña, tan sólo ocho años

de edad, sin casa propia y con el único ingreso de una pensión

muy modesta del consulado uruguayo, la cual fue lograda gracias a la

ayuda de Enrique Amorím.

Rechazó propuestas de matrimonio, mantuvo a su hija sola y defendió

a muerte los derechos de autor por la obra literaria de su marido, en

Argentina y Uruguay.

Se dio cuenta que los editores querían todo para ellos y por

ello se preparó para la gran batalla. No sólo por necesidad

económica, sino para hacer justicia al trabajo de su marido.

Se arreglaba con lo mejor que tenía y esperaba horas para recibir

el cheque correspondiente de aquellos que se hacían ricos publicando

los cuentos de Horacio.

En 1978, luego de la muerte

de Horacio, volvió a su casa de Misiones, acompañada de

Alberto Perrone y su esposa.

La encontró saqueada, herramientas y otros objetos habían

sido robados.

El viejo auto Ford, la moto y las bicicletas estaban destruidos por

la humedad.

La meseta estaba en ruinas hasta que el Gobierno de Misiones se ocupó

de las reparaciones para abrir un museo.

Lo que se conservaba intacto era el paisaje, las palmeras, donde bajo

ellas, sentado en cuclillas, Horacio escribía.

Uno

de los motivos que tenían en el barrio para llamarle “el

Ogro” era por considerarlo maleducado. Horacio Quiroga no saludaba

a nadie.

Los vecinos reunidos, lograron quitarle el serpentario que tenía

en su jardín, que por cierto siempre estaba desprolijo, con el

césped sin cortar.

A parte de considerarlo maleducado, los vecinos creían que era

judío, porque usaba barba.

En realidad Horacio Quiroga tenía muchos amigos judíos.

Primero, su editor y librero Samuel Glusberg quien firmó algunos

de sus trabajos como Enrique Espinosa. También era amigo de su

hermano Leonardo. Juntos publicaron “Suelo natal”, un libro

destinado a los escolares. También era amigo de César

Tiempo, otro judío. Éste sí se había cambiado

su nombre, como solían hacer los judíos. Su verdadero

nombre era Israel Zeitlin. Era un intelectual joven nacido en Ucrania.

Hacía poco que había comenzado a escribir y era gran admirador

de Horacio.

A la familia de María

Helena, la sospecha de que fuese judío no le gustaba mucho.

Pero ella en su mente fantasiosa, esa posibilidad sumada a la de “Ogro”,

excitaba su imaginación.

María Helena era amiga de la hija de Horacio, Eglé. Con

ella compartió muchas cosas, gustos e inquietudes.

Eglé era tímida, pero con María Helena se mostró

confiada.

Tenían cosas en común: a ambas les molestaban los prejuicios.

María Helena era rebelde desde que era adolescente.

Fue a través de Eglé que María Helena entró

a la casa de aquel hombre misterioso, en la calle Urquiza (a la vuelta

de la de María Helena).

La casa de Horacio tenía un gran aromo en la entrada, el jardín

tenía un aspecto rústico.

El primer día que María Helena entró a su casa,

fue Eglé la que le mostró los animales: el venado guacho

Dick, que habían criado desde que nació, el búho

Pitágoras, el coatí Tutankamón y la yacaré

Cleopatra.

A parte de los animales, Eglé le presentó a su hermano

Darío, al cual le llamaban el “Avestruz” por lo delgado,

alto y el cuello largo y estirado.

Tazones rústicos

de cerámica, platos y cubiertos disímiles, una decoración

extraña en la sala: arcos, flechas, boleadoras, pieles de yaguareté

y cueros de víbora, almohadones confeccionados con tejidos indígenas…

así se mostraba la casa de Horacio.

Fue allí donde Eglé, le presentó a su papá.

María Helena volvió varias veces aunque eso le disgustaba

a su familia. Ella les explicó que no era judío, que era

uruguayo, hijo de un argentino que había sido rico en Uruguay,

que era gente muy culta, de familia católica y que él

era escritor.

La casa de Horacio era

para María Helena un mundo distinto y atrayente.

Horacio, en unas de las

visitas conversó de literatura con ella. Le contó su admiración

por el argentino Roberto Payró y por el estadounidense Poe.

María Helena recibió rezongos por parte de Horacio por

no haberlos leído y le ofreció libros de ellos.

La biblioteca de Horacio era enorme y sus libros estaban encuadernados

con arpillera y aquellos más queridos por cueros de animales.

Le prestó a María Helena uno de sus favoritos: “Los

Crímenes de la Calle Morgue” (en francés). También

le dio “Los desterrados” con una dedicatoria que María

Helena no se animó a leer en ese momento. Pero como estaba ansiosa

y no podía esperar, se detuvo y bajo la luz del porche la leyó:

“Desde

ahora y hasta la eternidad”

A

María Helena le latió muy fuerte el corazón.

Al pasar el tiempo Eglé

se dio cuenta del interés que existía entre ambos y empezó

a tomar distancia con María Helena.

Posteriormente le comunicó que su papá insistía

en verla.

Eglé debía aceptar que su padre estaba interesado en ella.

Para María Helena, Horacio fue su guía en el mundo de

los libros, animales e historias.

La vida y su literatura se parecían, nunca logró separar

una de la otra.

Tenían “una extraordinaria afinidad de piel” así

decía Horacio.

Cuando Horacio le pidió que se casaran, el padre de María

Helena se opuso. Fue desde allí que comenzaron con su amor clandestino.

Horacio la iba a buscar con el Ford T al colegio, en mitad de horario.

María Helena se escapaba, inventando cualquier pretexto para

irse.

Horacio había alquilado una pieza por el barrio Constitución

para vivir y disfrutar su amor.

María Helena perdió su virginidad pasado los 18 años,

lo cual fue un alivio para ella. El único temor fue quedar embarazada,

eso a Horacio no le importaba.

El tema del embarazo le dio una gran idea a María Helena para

terminar con los amores clandestinos y permitir que su familia aceptara

a Horacio como su esposo: María Helena inventó que estaba

embarazada.

Su padre se horrorizó con la noticia y su madrastra lloró.

Pero fue ella la que le hizo ver a su padre que había muchos

motivos para que aceptara ese casamiento: María Helena ya había

cumplido los veinte, Horacio era cónsul y un escritor famoso,

María nunca había tenido una relación duradera.

Así fue como su padre citó a Horacio en su casa.

Se aceptó la boda: sería sólo por civil y lo más

discreta posible.

María Helena lamentó que no hubiera fiesta pero igual

se sentía feliz, con ello terminaba la situación incómoda

de verse a escondidas y por otra parte no aguantaría más

a su madrastra.

Quizás lo del embarazo no resultó mentira, ya que en el

mes de casamiento ya le faltó la menstruación y antes

de los nueve meses nació su hija.

El casamiento fue el 16

de julio de 1927, en el juzgado de Olivos. María Helena 20 años,

Horacio 48.

Los testigos fueron: el tío de María Helena, Clodoaldo

Bravo, vecino de ellos y Enrique el “Gato” Iglesias, un

médico muy amigo de Horacio.

No les importaban los papeles. Luego del casamiento fueron a almorzar

a casa de su padre y madrastra con los dos testigos, la resignada Eglé

y Darío.

La luna de miel fue un largo embarazo. Horacio la sacaba a pasear por

el jardín Botánico. El calor era muy fuerte y el pensaba

que la vegetación la podía ayudar.

También paseaban por la Costanera.

Horacio siempre terminaba molesto por las miradas indiscretas de la

gente, marcaban siempre la diferencia de edad entre ambos. Parecían

reprobar que un hombre tan mayor hubiese embarazado a una joven.

Era

el verano de 1928 y María Helena Bravo estaba cansada de estar

embarazada. No se podía vestir elegantemente porque no se confeccionaban

vestidos elegantes para embarazadas.

Muchas matronas quedaban recluidas en sus casas para no verse en público.

No era el caso de María Helena. Ella adquirió un kimono

rojo púrpura con anchos ribetes blancos en el cruce sobre el

pecho y las mangas, ramas de delicadeza japonesa se dibujaban sobre

la tela.

Así salió fotografiada para “La Nación”.

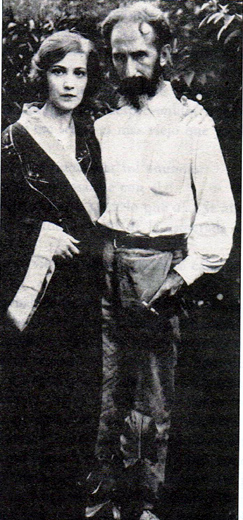

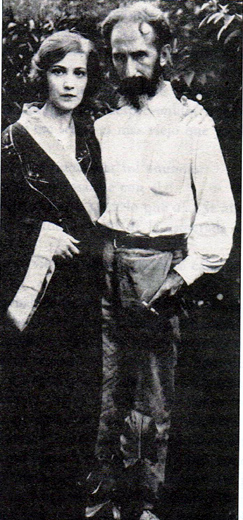

Ella: pelo abierto en raya al costado izquierdo, la melena cortada a

la altura de las orejas, un mechón cayendo a propósito

sobre la frente y el maquillaje: sombra oscura sobre los párpados

y los labios muy rojos.

Horacio: ceñudo, un tanto despeinado, un esbozo de sonrisa entre

bigote y barba, sin desprenderse de su cigarrillo en su mano izquierda,

con sandalias confeccionadas por él mismo.

Por María Helena se quitó el overol manchado de grasa,

porque no le importaban los periodistas, ni salir vestido así

frente a ellos.

A los veinte años Horacio se vestía elegantemente, tanto

es así que llamaba la atención por su elegancia, luego

por los cincuenta todo lo contrario: despreció la vestimenta

tanto como la había apreciado.

El embarazo, como lo dijimos

anteriormente asfixiaba a María Helena. Hasta los 4 meses, pese

a las náuseas, pudo mantener una vida social y sexual activa.

Asistían a las reuniones intelectuales donde trataban a Horacio

con enorme respeto y admiración, diferente de lo que sucedía

en el poblado.

A medida que aumentaba

el embarazo, mostrarse en público se hacía cada vez más

difícil, eran muy comunes los groseros comentarios por parte

de la gente a espaldas de la pareja.

A María Helena nunca le preocupó el sexo del niño

que iba a nacer, ni el nombre, ni el futuro que le pudieran dar.

Aumentó nueve kilos.

No sabía nada de partos, no tenía con quien hablar, esas

cosas no se hablaban.

Fue Horacio que le explicó todo.

Le mostró el apareamiento de unos perros callejeros y la parición

de una gata que habitaba en los pajonales de las barrancas.

Horacio le dijo que todo era natural y que no debía preocuparse.

A María Helena no le gustaban ni las labores de la casa. Le apasionaba

pasear, leer, estar con Horacio. Le encantaba todo lo que él

le contaba.

Frecuentaban al matrimonio Payró, el periodista y el escritor

Roberto y su señora.

Horacio lo admiraba por el carácter regionalista de su literatura

que lo acercaba a la suya propia.

Los personajes de Payró eran inmigrantes o criollos pobres y

escribió diálogos idénticos a como se hablaba en

la calle.

La amistad se había iniciado por una nota elogiosa que Payró

escribió sobre Quiroga. Tenía veinte años más

que Horacio, tenía mil anécdotas producto de su vida andariega

como periodista político y de su actividad de crítico

literario.

Durante 1914 había sido corresponsal de guerra. Su esposa lo

acompañaba siempre.

Ella fue quién decidió proteger a María Helena.

Cuando se conocieron la señora María Ana sintió

tanta indignación por Horacio que tenía por primera vez

ganas de matar a un hombre, ya que ella consideraba que éste

había “violado a una niña”.

El enojo se transformó en protección. La trataba como

a una hija, con amor maternal confeccionó todo el ajuar para

el bebé y cuando partieron a Misiones mantuvieron correspondencia

afectuosa.

No con todas era así, a Eglé la trataba con modo cortante,

como tratando de corregir los defectos de la educación paterna.

Payró era franco, amable. Le gustaba apoyar a los jóvenes

escritores e inclinarlos al partido político socialista al que

él pertenecía y era uno de los fundadores.

Era demasiado susceptible, se disgustaba si alguno de sus amigos no

apreciaba un libro suyo. Según él, era su esposa la que

padecía ese defecto.

Para criterio de María Helena, eran los dos.

Roberto Payró aparentaba más edad: su ajetreada vida viajera,

el trabajo intenso, el abuso del alcohol y el tabaco.

Tenía un aire señorial y un hablar pausado. Era un bohemio

que se burlaba de aquellos jóvenes escritores que no asumían

los vicios inherentes al bohemio.

En los mismos días que nació Pitota, la hija de María

Helena y Horacio, Payró murió.

Horacio sufrió mucho, pero como era su costumbre habló

poco del tema.

Tal es así que ese triste atardecer, al subir al tren, se encontró

con otro escritor, Elías Castelnuovo.

El mismo encontró a Horacio muy abatido y le advirtió

a Castelnuovo que se iba a tocar el tema de la muerte de Payró

se bajaba del tren.

Esos arranques de malhumor eran típicos de él. Los que

lo conocían se lo toleraban.

Todos coincidían en que “Quiroga era un hombre de trato

difícil”.

Con

respecto al nombre de la hija:

En primer lugar se eligió

el nombre María Helena, como su madre.

A María Helena le pareció bien porque era el nombre de

su difunta madre.

Pero el mismo día que eligió ese nombre, Horacio, al mirarla,

pensó que tenía algo señorial, fino, como las damas

de Salto, como era su madre. Por eso la llamó Pituca. Pero posteriormente,

considerando que sonaba más lindo la llamó Pitoca.

Concluyendo el nombre

definitivo de la hija de María Helena y Horacio fue Pitoca.

La vida de María

Helena había cambiado por completo, tenía que poner toda

su dedicación y atención en aquella pequeña de

tres kilos y medio: darle de mamar, cambiarla, lavar pañales,

plancharlos, etc., etc.

Para María Helena era como una condena, la tarea de criar un

bebé era enorme.

Ella no quería tener más hijos. No se atrevía a

decírselo a Horacio y por eso le comentó que prefería

no tener por ahora más hijos porque quería estar más

rato con él. Horacio se sintió halagado y aparte prefería

ya no tener más hijos, se sentía viejo y con Pitoca ya

era suficiente.

Fue así que tomaron medidas y María Helena convenció

a Horacio para que usara como método anticonceptivo el preservativo.

Al principio, Horacio no estaba conforme pues, decía que le quitaban

placer, pero María Helena se puso bien firme y así fue

como no tuvieron más hijos.

Era Horacio que los iba a comprar pues, a María Helena le daba

vergüenza. Los compraba en la farmacia “Estrella” en

Defensa y Alsina.

Las

tareas eran muchas, por eso María Helena convenció a Horacio

para que pusieran una sirvienta.

Como había venido una empleada y había salido espantada

al ver a Horacio pensando que era judío por su barba, María

Helena tomó la decisión de pedirle a Ana Payró

que le enviara a la señora que limpiaba antes en su casa, era

de entera confianza y muy discreta.

La empleada que se había presentado en la casa de Horacio era

una andaluza que hablaba castellano, buscaba trabajo de doméstica

pero como dijimos anteriormente, al ver a Horacio salió espantada

a lo de la familia Weyland que también habían pedido solicitud.

Fue para no tener más desencuentros que María Helena,

luego que confirmó que la andaluza se asustó por la barba

de “judío” de Horacio, tomó la decisión

antes citada.

Horacio pasaba todas las

mañanas en el Consulado. Leía los periódicos uruguayos

y argentinos. Aprovechaba el teléfono, encerrado en su oficina,

para negociar sus escritos con revistas y editoriales.

El matrimonio solamente iba a actos del propio Consulado. Horacio se

ponía con gran malhumor, usaba trajes confeccionados antes de

1910 que todavía le quedaban bien, se quejaba porque María

Helena demoraba mucho en vestirse y maquillarse. Para él era

simplemente un acto oficial.

Durante el primer año de casados, la pareja solía salir

a reuniones, fiestas y actos de sus amigos poetas y artistas.

Horacio llevaba a María Helena del brazo y la presentaba con

orgullo.

Lo más difícil para ella fue presentarse en las tertulias

que Norah Lange celebraba en su calle Tronador y Pampa, en el barrio

Belgrano.

El caserón tenía nueve piezas y mil metros de jardín.

Ella era alta y bien formada y muchos la quisieron conquistar. Pero

ella fue la esposa del poeta Oliverio Girando. Era hija de un ingeniero

noruego fallecido, vivía con sus hermanas y con su madre.

Le habían puesto “la joven diosa”.

María Helena estaba segura que Horacio pretendió seducirla

igual que Macedonio Fernández.

A diferencia de éste que lo contaba, Horacio guardaba en silencio

su fracaso.

Norah había nacido en 1905. Fue la promotora de las ruidosas

publicaciones Proa, Prisma y Martín Fierro.

Toda la vanguardia de la década del veinte se daba cita en las

tertulias de su casa.

Era muy difícil

que Horacio bebiera. Sin embargo, en la casa de las Lange, un día

se excedió con el vino, se trastornó de carácter,

se subió a una mesa a saltar como un mono y a decir obscenidades.

Parece que una de las damas presentes le atraía y Horacio bebía

cuando necesitaba un estímulo que lo desinhibiera.

Norah simpatizaba con

Horacio, más por su personalidad extraña que por lo que

escribía.

En el caserón se turnaban los veteranos acólitos del grupo

“Anaconda” que Horacio lideró desde los tiempos de

su viudez, en el sótano de la calle Canning, con los nuevos escritores

y artistas vanguardistas.

Allí estaban: Berta Singermann, Emilia Bertolé (“La

Bella”) y su hermana Cora, Luisa Sofovich y Alfonsina Storni.

María Helena sentía celos, al principio. Estas jóvenes

les gustaba coquetear con Horacio, pero todo llegaba hasta ahí.

Estaba demasiado viejo y todo eso terminó cuando Horacio se casó

con María Helena.

Muchas personas se sorprendían

de María Helena y ella comprendió que desaprobaban su

relación.

Antes de entrar en ese mundo ella temía que la excluyeran: ella

era de Vicente López, tenía pocos libros en su casa, nada

sabía de música hasta que Horacio la hizo socia de La

Wagneriana. Él nunca se perdía el concierto de los sábados,

hasta cuando estaba en Misiones silbaba arias de ópera que María

Helena no lograba reconocer.

Todo lo que tenía que ver con arte lo aprendió con Horacio.

Luego de enterarse de un incidente entre Horacio y Alfonsina, María

Helena comprendió que no era a ella que desaprobaban, sino a

él.

Le decían “Sátiro”. Comentaban las muchachas

que era fatal.

Los integrantes de la revista “Martín Fierro” fueron

más lejos y en esas páginas apareció bajo el nombre

de “Landru”. Éste había sido un sanguinario

exterminador de mujeres.

Todos los libros exitosos de Horacio habían sido ignorados en

las páginas de Martín Fierro: El Salvaje, Anaconda, Los

desterrados. En cambio, anunciaron la aparición de un nuevo título:

Dónde vas con el bulto apurado. Cuentos del otro Landru.

María Helena pensaba que Borges tenía mucho que ver con

las bromas, graciosas para los lectores y aprendices de escritores pero

siniestras para Horacio.

Borges lo acusaba de plagiar a Rudyard Kipling, el célebre autor

de “El llamado de la selva”, de plagiarlo y empeorar, en

español, lo que aquel maestro de la aventura había escrito

en inglés.

¿Quién

era Landru?

Su historia fue realmente

asombrosa. Era en apariencia un hombre honesto y trabajador, padre de

cuatro hijos.

Bajo de estatura, atento, instruido, con una barba perita que lo caracterizaba.

Podía pasar por un hombre fino, pese a pertenecer a una clase

baja.

Era un vigilante de garaje en Neuilly. Pero este destino no le pareció

suficiente.

Cambió muchas veces de nombre, se ausentó por períodos

cada vez más prolongados de su hogar. A su regreso traía

mucho dinero y se mostraba cariñoso y gentil con su familia.

Landru seducía

a las mujeres, les prometía matrimonio, las asesinaba y se deshacía

de los cadáveres, y se quedaba con sus bienes.

Se hizo pasar por el ingeniero Diard para liquidar a Madame Laborde-Line.

Había alquilado un hotelito en las afueras y a todas las mujeres

las convencía de trasladarse allí para protegerlas de

los ataques de la Primera Guerra.

En ese sitio podía asesinarlas con total tranquilidad.

Luego retornaba a los hogares de las víctimas para incendiarlos

y borrar todas las pruebas.

Como comenzaron las murmuraciones con tantas hogueras, Landru se trasladó

a Gambois, un pueblo aislado que ni tenía luz eléctrica.

Alquiló una casa y construyó un gran horno con el pretexto

de hacer inventos geniales.

Puso en marcha la agencia de contratación de personal femenino

para cuidar señoras, fachada que le proporcionaba las víctimas.

Los aldeanos se quejaron del gran humo oscuro con olor agrio.

Pero como la guerra había terminado y Landru había matado

a más de cien mujeres y era rico, liquidó el negocio.

Podría haber vivido tranquilo pero esa tranquilidad fue interrumpida

por la investigación del inspector Jean Bolin.

Landru sabía como borrar sus rastros, más de cincuenta

policías lo buscaban por todo París, pero sin éxito.

El “moderno Barba Azul” como lo llamaban vivía en

un bonito departamento parisino. Un día lo estaba esperando el

inspector Bolin. Escuchó las acusaciones y le dijo al inspector

que debía probarlas.

Reconocido engaños pero ningún asesinato. Se apoyaba en

la imposibilidad de hallar los cuerpos.

Pero la codicia lo condenó: un cajón lleno con los dientes

y muelas de oro de las víctimas. También un cuaderno que

investigaba a las mujeres asesinadas y sus pertenencias. Trescientas

víctimas descuartizadas y luego incineradas.

En febrero de 1922, Landru fue sentenciado a la guillotina.

Lo cierto, que para muchos,

el barbudo seductor, Horacio Quiroga se había convertido en el

“Landrú criollo”.

Alfonsina Storni

Durante el primer año

de casada a María Helena le inquietó Alfonsina: rubia,

de mentón saliente, nariz respingona y dientes separados, aunque

no era bonita.

Hace diez años era amiga de Horacio Quiroga. Era su única

amiga mujer.

Iba todos los fines de semana por las tardes, se hamacaba en la reposera

y jugaba al ajedrez.

María Helena estaba

segura que fueron más que amigos, aunque no pudo conseguir que

Horacio le dijera la verdad. Ella pensaba que era por dos motivos: primero,

delicadeza que no tuvo en ningún otro caso y que demuestra el

respeto que sentía por aquella extraordinaria mujer. En segundo

lugar María Helena pensaba que era para no alarmarla con celos

inútiles.

Alfonsina era como una tía para los hijos de Horacio, e incluso,

Alejandro Storni, era el mejor amigo de Darío y pasaba largas

temporadas en la casa de Horacio.

Alfonsina trataba a María Helena con recelo, pero siempre fue

amable.

La observaba, hablaba en su presencia, pero trataba de oír lo

que decía María Helena, como si así descifrase

algún sentido oculto de su relación matrimonial.

Fue Norah Lange que le

comentó a María Helena lo sucedido en su casa, en una

de las famosas tertulias. Hicieron el juego de las prendas. Alfonsina

perdió y Horacio la besó en los labios. Fue ante todo

el mundo y la madre de Norah quedó muy disgustada.

Para María Helena, entre Alfonsina y Horacio hubo un posible

amor.

Se habían conocido en el año 1916 gracias a un amigo en

común, el pintor Emilio Centurión.

En ese momento Horacio había vuelto a Bs. As. Con el alma destruida

por la muerte de su mujer.

Trabajó muchísimo hasta que le dieron el cargo de cónsul

de bajo grado.

Se introdujo en una vida intelectual y social muy intensa. Fue una versión

semejante a la existencia que llevó con sus amigos en el conventillo

de la calle Cerrito en Montevideo en tiempos del Consistorio del Gay

Saber, pero la actual era de género mixto y más sofisticado.

Quiroga pasó a integrar un grupo donde había mujeres avanzadas

feministas y Alfonsina formaba parte de ese grupo.

María Helena trataba de indagar por qué no se había

casado Alfonsina, le preguntaba tratando de averiguar hasta dónde

había llegado su relación con Horacio. Pero Alfonsina

no era ninguna tonta y no decía nada, evidentemente consideró

natural que María Helena quisiera saber.

Para Alfonsina los escritores eran hombres iguales a los otros, así

se lo afirmaba a María Helena.

En concreto, con respecto a eso, así pensaba Alfonsina: a las

mujeres les halagaba la celebridad de los maridos pero a los maridos

no les interesaba tener esposas artistas, sino buenas amas de casa.

A ellos les gusta ser admirados, no admirar a sus mujeres.

María Helena se enteró de otro beso, fue a través

de César Tiempo.

Tiempo y Horacio se habían encontrado casualmente en la calle.

Después de beber juntos una cerveza, Horacio lo invitó

a la casa de Vicente López. Cuando llegaron a la estación

Retiro, de un tren descendía Alfonsina (¿casualidad?).

Horacio se acercó a ella, la besó en los labios y se despidió

de Tiempo.

Es evidente que existió un romance pero no llegó a ser

público, ni adquirir ninguna forma de compromiso.

Horacio siguió estando detrás de otras mujeres, incluso

antes de los besos con Alfonsina estuvo interesado en Luisa Sofovich:

morocha y bonita. El diría: “supo ser novia mía”.

Ante la visión

de una mujer, este Landrú criollo, al contrario del auténtico

Landru, perdía toda compostura. Así recuerda César

Tiempo, una vez que caminaban de noche juntos por el Centro:

“Quiroga se marchó apurado, a seguir los pasos de una bella

mujer que se les había cruzado en el camino”.

Tan apurado iba que a los pocos pasos se cruzó con otro conocido

y ni siquiera lo saludó.

María

Helena se enteró del interés amoroso que tenía

el pintor Benito Quinquela Martín por Alfonsina. A Alfonsina

le hacían frecuentemente bromas con respecto a ese tema.

Se encontraban con otros amigos en las tertulias del café Tortoni.

Allí conversaban, bebían y Alfonsina cantaba un tango.

Su preferido era “yira-yira”.

Su voz era dulce y cansada, parecía dejar escapar todo su dolor,

pero también su esperanza.

Alfonsina era una mujer que siempre tenía y daba esperanza.

Contaban que Horacio tenía celos de Quinquela A éste le

llamaba “el Chinche” y siempre Horacio la pasaba a buscar

con malhumor a la casa donde se reunía el grupo.

Horacio siempre había sido un hombre celoso y posesivo.

Estos celos no le impidieron a Alfonsina cultivar una amistad con el

pintor.

Sentía mucha confianza hacia él, tal que le contó

que Horacio le había propuesto irse a Misiones y ella no sabía

qué hacer.

Esta idea de Horacio nació en 1925. Sintió el llamado

de la selva.

Obtuvo una larga licencia en el Consulado.

Fue el joven salteño Enrique Amorím que estudiaba en Bs.

As. que habitó el apartamento de Horacio, ubicado en la calle

Agüero.

Quiroga se lo propuso con la condición que viviera solo, pero

Enrique invitó a un amigo para compartir los gastos porque solo

no podía cubrirlos.

Le propuso a Alfonsina que se fuera a vivir a Misiones. Imaginemos un

tono imperativo en su voz como era su costumbre.

Alfonsina tenía dudas y lo consultó con Quinquela, el

cual la convenció para que no se fuera.

Horacio se quedó en Misiones casi medio año.

Alfonsina no recibía noticias suyas y eso le preocupaba.

Horacio estaba viviendo una historia apasionada que luego la narrará

en la novela “Pasado amor”.

La historia de Benito Quinquela Martín era toda una leyenda.

Así la contaba Alfonsina:

“Un día en 1890 fue abandonado un bebé en las puertas

de la casa de los Expósitos. Tenía menos de un mes, llevaba

pañal, ombliguero, ropitas de algodón, un gorrito y mantillas

de bombasí. Fue bautizado con el nombre de Benito Juan y apellido

Martín. A los ocho años fue adoptado por un carbonero

genovés, Emmanuelle Chinchilla, que vivía en la Boca,

casado con una entrerriana analfabeta. Lo cuidaron con amor. El niño

adoptó el apellido paterno pero aburrido del mote de “Chinche”

con que los demás chicos se burlaban de él, de adulto

cambió la grifa de su apellido para adoptarlo a la fonética

italiana: Quinquela”.

“Fue tan agradecido con sus padres, que se privó de tener

una familia propia, ya que vivió con ellos hasta que murieron,

muy viejitos.

De chico y de muchacho repartía carbón en el puerto. Lo

llamaban el “Mosquito” por lo flaquito y rápido.

Pero él quería dibujar, estudió con un maestro

italiano y después siguió pintando solo. Descubrió

en un libro la obra de Rodin. Siguió adelante pero fue atacado

de tuberculosis. Marchó a Córdoba como ocurría

con todos los que se enfermaban de los pulmones, como le sucedió

a Horacio y a sus hermanos.

Se curó increíblemente.

Pintó montañas. Se atuvo a la idea de Rodin de pintar

su aldea. También era una idea de Tolstoi, pero eso él

no lo sabía: “Pinta tu aldea y pintarás

el mundo”. Se convirtió en el pintor de La Boca

del Riachuelo”.

“Pero además

de su talento plástico, su otra condición maravillosa

fue el agradecimiento que sintió por la humanidad. Con el dinero

que ganó compró los mejores terrenos e hizo construir

una escuela, un comedor para darle leche a los niños abandonados,

una escuela de artes gráficas y un instituto odontológico

modelo. No quería que los niños sufriesen de caries y

perdieran la dentadura como le había ocurrió a él”.

María

Helena estaba convencida que entre la viudez y el nuevo matrimonio con

ella, Alfonsina fue un lago de agua clara y saludable para Horacio y

sus niños. Comían juntos, paseaban, compartían

las soledades y veían cómo criaban a sus hijos.

Eglé y Darío sentían gran afecto por el poeta.

No ocurrió lo mismo con Horacio y Alejandro Storni, el único

hijo de Alfonsina.

Alejandro lo consideraba un hombre de malos modales y cortante.

El hijo de Alfonsina siempre contó un episodio que ilustra las

groserías habituales de Horacio: fue en un almuerzo en casa de

Alfonsina:

Horacio le ordena a Alejandro:

-Dame el pan.

Alejandro hace como que no oye.

Horacio repite la orden, entonces Alejandro le explica:

-Mi madre me enseñó a decir:

“¿me alcanzas el pan, por favor?”

Y le estiró la panera.

Horacio la recogió sin replicar ni agradecer.

El Ogro en acción.

A pesar de que Alejandro no sentía ningún afecto por él.

Los encuentros entre Alfonsina y Horacio continuaban con gran frecuencia.

Horacio vivió los años dorados entre 1925 y 1927, cuando

la publicación del libro “Los desterrados” ganó

la admiración de los lectores y la del gobierno también.

En Uruguay, Baltasar Brum lo quería muchísimo. Era invitado

de honor en distintas celebraciones. A Horacio le encantaba ir con sus

nuevos amigos escritores y pasear por Montevideo.

En sus “escapadas” como las llamaba Horacio, porque eran

breves estadías, dos o tres días, hacía de todo,

se reencontraba con sus viejos camaradas Fernández Saldaña

y Brignole.

En muchas casas era bien recibido cuando no iba acompañado por

alguna “amiga”. Seguramente temían que se les manchara

su reputación.

Esos mismos señores, casados con señoras que no querían

mancharse recibiendo a Alfonsina en sus casas, fueron los mismos que

criticaron a María Helena por la falta de comprensión

hacia Horacio.

Afirmó a todos aquellos que criticaron la falta de comprensión

hacia Horacio: que nunca dejó de recibir a Alfonsina en su casa

matrimonial, ni siquiera cuando comprendió claramente que había

existido un vínculo amoroso entre ellos. Perdonó ese pasado

amor como perdonó todos los otros. Eran exactamente eso: amores

pasados. El presente era ella: María Helena Bravo. Era para ella

lo único importante.

En

Misiones Horacio se enamoró locamente por tercera vez en su vida.

Ella rondaba los 18 años, era la hija menor de los Palacios,

una familia venezolana radicada en San Ignacio.

El padre había muerto y los hermanos se ocupaban de la hacienda.

Las otras hermanas mujeres no eran bellas. Eran muy católicas.

Su única salida era la misa de los domingos en la capilla jesuítica

de las ruinas.

La adolescente se llamaba Ana María, como la difunta esposa de

Horacio.

Horacio tenía una

mala opinión de los Palacios, los consideraba explotadores rapaces

con el personal y brutos con los cultivos.

Explotaban la tierra y a los hombres, con el único fundamento

de enriquecerse en el menor tiempo posible.

Las mujeres no se mezclaban en los negocios de los hombres.

El retorno de Horacio los alegró.

Quiroga era un hombre raro, pero de una alta educación.

Lo invitaron a cenar a modo de bienvenida.

Dudó en ir porque lo abrumaban los recuerdos de su difunta esposa,

por primera vez después de diez años.

Sólo se encontraba tranquilo con el machete entre los plantíos,

destruyendo la maleza que todo invadía y amenazaba con exterminar

las plantas de yerba mate.

Decidió concurrir

a la casa de los Palacios. Era una mansión carente de estilo

pero los Palacios hacían todo lo que correspondía para

demostrar la clase superior de gente que seguía siendo en ese

mundo de la selva.

Invitar a Horacio después de tantos años formó

parte de ese ritual: preguntar por sus hijos, su vida, hablar de los

progresos futuros, era lo que correspondía.

Al hacerle ver que su hija ya era una mujercita, “bastante haragana”

porque se demoraba en aprender francés, nunca pensó la

señora madre que iba a alentar un amorío con aquel ateo

aberrante.

Horacio malinterpretó las intenciones de la señora como

un acercamiento hacia la chica.

La jovencita fue sensible a las miradas tiernas y palabras dulces que

Horacio le decía con disimulo en público y con pasión

desatada en privado, en los pocos momentos que se asomaba a la ventana,

a altas horas de la noche, arriesgándose ser descubiertos.

Tuvo paciencia, noche a noche para acercarse al pie como Romeo.

Llegó el día

en que Horacio se le presentó al hermano de la jovencita, Pablo

Palacios para pedirle matrimonio.

A parte de la edad, ya que para Horacio podía ser su hija, también

influía el poco respeto que demostraba por las tradiciones y

por la fe católica.

La madre se desmayó cuando se enteró y a la jovencita

se le prohibió salir al jardín y asomarse a la ventana.

A la iglesia las acompañaban las hermanas.

Pero Horacio estaba enloquecido de pasión: llegó a cortar

pedazos de caña tacuara que usó de envoltorio para sus

cartas de amor.

Se paseaba por los linderos del monte de los Palacios y dejaba caer

el correo.

La jovencita también

era rubia, con ojos azules como su primer amor: María Esther

y además se llamaba Ana María como la difunta esposa (¿señales

de resurrección?).

María Helena piensa

que fueron más los motivos que pusieron a Horacio tan enérgico

en su acoso hacia la jovencita.

En primer lugar: la lujuria. En segundo lugar: el objeto de deseo tenía

todos los requisitos que él siempre aspiró de sus amadas:

belleza, juventud, inocencia, sumisión.

La fantasía de Horacio era poder moldear a la mujer a su antojo,

hacerla suya era que fuera como él quería.

La tercera razón: la mujer elegida era misionera.

Eso la hacía perfecta.

La novia ideal para un hombre como él: la chica se había

criado allí, no conocía otro lugar, era su mundo, no tendría

que adaptarla.

La

familia Palacios cortó toda relación con Quiroga, ya no

era bienvenido y se le comunicó que evitara disgustos y desgracias.

Cuantos más obstáculos le ponían, más se

empeñó en su loca pasión. Las cartas fueron descubiertas.

Pero él no quería vivir un amor epistolar. Por ello decidió

excavar un túnel: la entrada era en su terreno, estaba orientado

al suroeste, lo más próximo posible a los campos de los

Palacios, pero en un sitio invisible para ellos. Lo diseñó

con precisión y lo ayudó el ingeniero belga Denis. El

pasadizo desembocaría justo en la habitación de Ana María,

por allí huirían y se casarían en secreto.

Horacio arreglaría con influencias políticas para que

el matrimonio no se anulara y evitar el escándalo.

Luego de dos semanas de excavación y fuertes lumbalgias por las

noches, le avisaron que la muchacha había sido llevada a Encarnación,

en la orilla paraguaya; no volvería.

Se había ido con la madre y una de las hermanas.

Horacio se echó a llorar y perdió el interés por

San Ignacio. Se despidió de la familia que le cuidaba su casa,

le hizo los últimos encargos a Isidoro Escalera y se marchó.

Sintió que fue una gran injusticia ya que había puesto

toda su voluntad para concretarlo.

Este

material fue extraído del libro de Helena Corbellini - "La

vida brava" - Los amores de Horacio Quiroga - Editorial Sudamericana

Uruguay S.A. - 2007